巴金的藏书观

今年11月25日是巴金诞辰120周年。在中国现代文学馆90余万件馆藏中,巴金藏书特色鲜明、渊源深厚。中国现代文学馆是巴金先生推动建立的,他在晚年病中亲自挑选了9000余册图书,先后12次托人邮寄给中国现代文学馆,其中包括很多珍贵版本与存世孤本,在巴老的号召与带动下,作家群体纷纷响应慷慨捐赠,构成了中国现代文学馆的馆藏基础。

建“馆”:遥寄哀思、保存希望

巴金曾为上海图书馆题字:“热烈祝贺上海图书馆建馆四十周年。愿上海人使用自己的图书馆,爱护自己的图书馆!”建立一个好的“馆”,也是他为之操劳大半生的一件事。

1945年年底与其感情极深的三哥李尧林病逝,出于对这位英语教师和文学翻译者的深切怀念,巴金萌生了建立一个以三哥李尧林的名字命名的图书馆的想法。

在很长一段时间里,他使用的都是一枚刻有“上海尧林图书馆藏书”的印章,可以说,这时期巴金致力于藏书,除了个人喜好外,有相当部分原因,是在替尧林图书馆的建设做准备铺垫工作。黄裳在纪念巴金的文章中也曾提到过一笔:“他还有个遗愿,想完成一座‘尧林图书馆’,纪念三哥。我多次看到新华书店按时给他送来新出的图书,一次就是几十、上百册。可见他爱书的豪情”。据1949年住在巴金家中的马绍弥回忆,巴金得闲便去逛旧书店,经常是大包小裹地扛书回来,很多书的副本都是为尧林图书馆准备的,巴金先生曾对年轻的晚辈说:“当初自己这个穷青年,要找一本想读的书有多么艰难,希望将来能建立一个尧林图书馆,里面要存满读者不易找到的图书,大家不分贫富都能到这里来,读他们爱读的书。”

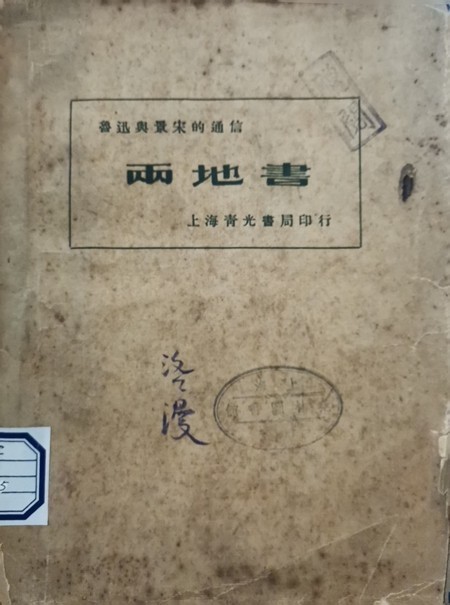

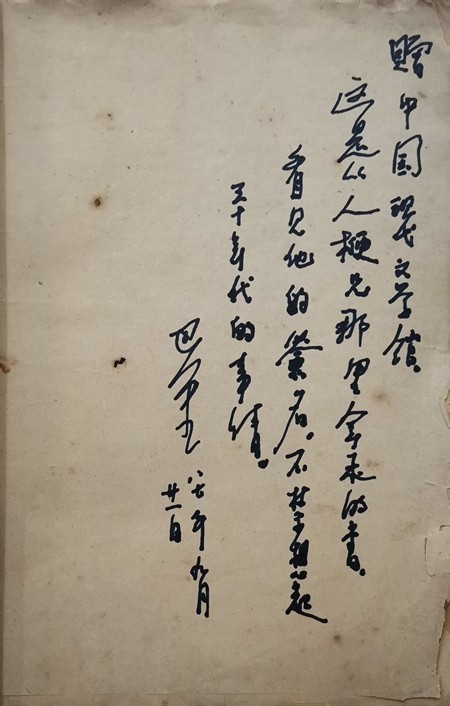

在巴金的藏书中,很多都加盖了椭圆形“上海尧林图书馆藏书”的印章,不少图书的封面、扉页或序言页上,都盖着这个蓝印图章。从中国现代文学馆巴金藏书中也印证了这段往事,有1000多册藏书的封面、扉页上加盖着这枚印章,黎明职业大学图书馆藏巴金赠书中也有部分图书加盖了这枚印章。

巴金1973年8月5日给侄子李致的信中曾经谈到过:“尧林图书馆是我从前打算办来纪念三叔的,有一个时期我在自己的中文书上盖了图书馆的章,后来就没有盖了”。可见这一愿望在当时的社会环境下没有实现,但是他一直没有停止这一希望,巴金建立“尧林图书馆”的梦想已经逐渐转变为建立一座中国现代文学馆。

在巴金的呼吁与推动下,1985年3月,中国现代文学馆草创于北京西郊万寿寺,巴金专程从上海赶到北京,“接待室里灯光闪烁,巴金被摄像师们紧紧地围住,不仅不能同他打招呼,简直挤不进去”。

之后他又为文学馆现代化的、永久性的馆舍而努力,在他和朋友的呼吁下,在中国作协的积极努力中,中国现代文学馆永久性馆址的建设终于从立项到建成,并于2000年5月23日举行新馆开馆典礼,病床上的巴金未能亲临典礼,观看了电视新闻,听人朗读了报纸的报道,后来还观看了录像,他“一生最后一个工作”总算有了结果。

“我愿意尽最大的努力促成它的出现”“建个文学馆,好”“房子问题解决,文学馆可以开办了”“我想把赠款早日汇到北京”“只要我一息尚存,我愿意为文学馆的发展出力”,对文学馆之希望、所付心血可见一斑。

阅书:回忆过往、抒发感情

“晚念俄文、看刘白羽的书。十时半睡”“晨六点五十起。念俄文、晚上看书,九点半睡”“在山上走了一转,回屋看书休息”“晨六点三十分起,早饭后在宿舍看书”“洞里已十一点钟,看了一刻钟的书,即睡”“看报,十点后看书,校改《文集》校样,作文”“十点返家,作文,看书,洗脚,十一点半睡”,这样的记载遍布日记之中,“看书”是巴金坚持一生的习惯。

在阅书中常有逸事发生,1961年10月14日致余思牧信中说:“您这次寄来的竟成书局出版的我的一些旧作,很糟,完全是翻版书的面目:不负责任地乱编一通,拿我的名字欺骗读者。我翻了一下,很不愉快”。印证了藏书中的部分翻版书的情况,因为气愤不愉快,巴金在书的扉页留下题记,边读边气、越想越气,以至于在一本翻版书的多个页面留下文字痛斥翻版盗版。

在怒斥盗版行为之后,冷静下来的巴金陷入思考,并认为盗版翻版现象也是历史的一种记录,于是在1961年12月11日致余思牧信中说:“香港印的那些盗版书的确使原作者看见生气。不过搜集起来看看,也可以说明一些问题。我这里过去找到一些敌伪时期北方的盗版书,现在您又寄来一些。您说您还搜集了一些,不打算寄来了。不过倘使方便的话,我还是希望把它们寄给我看看”。后来在余思牧的推动下,巴金很多作品在香港以“租纸型”方式出版发行。

1978年之后,巴老晚年除了写作《随想录》、创建中国现代文学馆,还有一件被他看得同样重要的大事,就是把他七八十年来苦心孤诣、铢积寸累的财富,即多达3万多册图书,1万多册杂志,毫无保留地捐赠出去,捐书也成为贯穿巴金晚年的一项重要工作,由此开始了图书的整理,由此也构成了他晚年最为劳神的一件事情,尤其是整理外文藏书,涉及语言的辨识,还要受到体力的考验。

巴金在晚年整理藏书的同时,阅书忆过往成为重要的闲暇时光。对于藏书感情深厚,对于那些即将离开的书,他常常不舍,几经挽留。如1996年4月14日下午,只见巴老在家人的帮助下,缓缓地翻看着这批即将与他告别的书,他一页一页地浏览着,在被捐的这批书中有1900年的俄文版果戈理的《死魂灵》(豪华版编号发行,编号为No29)。还有一套是从旧书店购得、被巴老尊称为他的启蒙老师卢梭的法文版《忏悔录》,这本陈旧的豪华版本扉页上面留有巴老早年的朋友、诗人梁宗岱在1926年给邵洵美的亲笔题记。

中国现代文学馆巴金藏书文库占用了四十几个书架,几乎占满了一面墙,挤在书房里,颇有“书城”气概。透过这些藏书,巴金写作之余,坐看藏书,心中必是温暖醇厚,最是翻阅藏书时刻,随着书页的翻动,与之相关的人和事便浮现出来,会不请自来,所谓藏书,实在是存储情感,感光记忆,留住生活。

捐书:回馈社会、津逮后学

巴金晚年为上海图书馆新馆题词:“散布知识,散布生命”。巴金晚年热心于公益事业,通过捐赠自己的藏书来实现藏书的价值,对社会特别是青年研究者们产生了十分积极的影响。

如翻译家草婴在闻听巴金有一套特精装本俄文版的《托尔斯泰全集》这套藏书后,赶紧打来电话,希望让他看后再捐出去。匆匆赶来的草婴,一看到书就激动得不得了,说道:“不得了。这套书非常非常珍贵”,据他了解这套书全国只有一部半,另半部在冯雪峰那儿。冯雪峰当年在苏联,找了很多书店也没有买齐这套书。如翻译家刘炳善在《我们的<莎士比亚词典>》中回忆到讲他在编纂《莎士比亚词典》,得益于巴金捐给北京图书馆的奥尼恩斯(Onions)的《莎士比亚词汇表》(Shakespeare Glossary)和施密特(Schmidt)的《莎士比亚用词全典》(Shakespeare Lexicon)和其他两种词典——它们全是巴金先生捐赠的,出版于20世纪之初的旧版书。

今年正值巴老诞辰120周年,秉承着巴老的美好愿望,在中国现代文学馆举办的展览展陈中,在日常借阅业务中、在研究资料的编纂汇集中,在数字化展示与赋能发展过程中,巴金藏书成为公共文化服务的重要资源,不断展现在公众视野中,讲述着文脉传承的中国文学故事。

(作者系中国现代文学馆馆员)

来源:中国青年报客户端